アニマルセラピーは“癒やし”以上の環境デザイン ― 犬猫だけじゃない。「魚」が介護現場で効く理由

導入:癒やしを“仕組み”にするという考え方

介護の現場では、不安・抑うつ・日中活動の低下・夕方の不穏(いわゆるサンドダウン)・会話の減少といった課題が繰り返し現れます。薬で症状を抑えるアプローチはもちろん必要ですが、「環境側を整えて、人の行動と気分を少しずつ良い方向へ誘導する」手立てが同時に求められます。

その一つがアニマルセラピー。と聞くと、多くの方が犬や猫を想像しますよね。ところが実際には、“静かに観察できる小さな生き物”でも十分に効果的なケースが少なくありません。そこで注目したいのが魚(メダカなど)です。

かいごん

かいごんかいごん:今日の時間、3分だけお魚をながめてみませんか〜?

行動を切り替える“合図”になるのよ。食事前や就寝前に、とっても相性がいいの。

ポイントは「癒やし」を偶然の出来事にしないこと。毎日同じ場所・同じ時間に“見て・数えて・話す”という軽い儀式(ルーティン)へと落とし込むと、気分と行動の土台が安定していきます。

比較で腹落ち:犬猫のデメリットと魚のメリット

犬猫のアニマルセラピーのデメリット(介護現場での課題)

- 安全リスク:噛傷・引っかき・転倒、散歩時の介助リスク。

- 衛生・アレルギー:抜け毛・体臭・ノミダニ対策、動物アレルギーへの配慮負担。

- 騒音・睡眠:鳴き声や夜行性行動が入居者の睡眠を妨げる可能性。

- 運用負担:給餌・排泄・ケージ清掃・散歩・通院など毎日の重いタスクが必須。

- スペース・費用:飼育環境・備品・保険等で初期もランニングも高め。

- 同意形成:苦手な方・宗教観・既往歴など合意形成の難易度が高い。

魚のアニマルセラピーのメリット(介護現場と相性が良い理由)

- 安全・静音・低刺激:噛まない・引っかかない・吠えない。夜間は消灯で静寂維持。

- 衛生管理がシンプル:接触面が限定され、アレルゲン曝露は相対的に少ない(※エサ原材料表示の共有は必須)。

- 省スペース・低コスト:30〜45cm水槽で成立。自前導入なら月500〜1,500円程度に抑制。

- 見守り負担の軽さ:毎日10〜20秒の給餌+週1の15分メンテに分解できる。

- 観察効果:ゆっくりした動きと色のコントラストが視線の安定・会話の糸口を生む。

- 同意形成の容易さ:音・匂い・接触が少なく受け入れられやすい。

| 指標 | 犬・猫 | 魚(メダカ等) |

|---|---|---|

| 安全・騒音 | 噛傷/鳴き声/転倒リスク | 静音・非接触・低リスク |

| 衛生・アレルギー | 抜け毛・体臭・ダニ対策 | 接触が限定的、相対的に低い |

| 運用負担 | 散歩・清掃・通院など重め | 1日10秒×週1・15分で回せる |

| 費用 | 初期・保険・運用コスト高め | 小さく安く始めやすい |

| 同意形成 | 好き嫌い・宗教観で揺れる | 受け入れられやすい傾向 |

なぜ、あえて「魚」なのか

犬猫と比べて、魚には介護現場との相性がいいメリットが明確にあります。

1)安全・静音・低刺激

- 噛みつき・引っかき・転倒といったリスクが原理的に少ない

- 鳴き声・匂いの問題がほぼない

- 夜間は完全消灯で睡眠を妨げない(サーカディアンリズムを崩しにくい)

2)衛生管理がシンプル

- 直接接触が限定されるため、アレルゲン曝露が少なめ

- ケージ清掃のような大掛かりな作業が不要(※水替えは必要、やり方は簡略化可能)

3)省スペース・低コストで始めやすい

- 30〜45cm級の水槽でも十分成立

- 水槽や魚のレンタルリースに比べ、自前で小さく始めると月額コストを抑えられる

- 設置台と耐震固定を工夫すれば、共有スペースでも安心運用

4)“観る力”を自然に引き出す

- ゆっくり・繰り返し動く対象は、視線を留めやすい

- 色や数を手がかりに、自発的な発語や記憶の想起が起きやすい

- 「昨日より元気?」「子どもだった頃に川で…」と会話の糸口が自然に生まれる

ほれ、白いのが三つ、黒いのが二つ…今日は五つおるぞい。

今日の“観察記録”いっしょに書きましょう〜!

アニマルセラピーを“効果”としてとらえる指標

なんとなく良いを卒業して、小さな変化を見える化しましょう。以下は現場で扱いやすい行動指標です。

- 観察時間(分/日):3分→5分→8分…と“持つ時間”が伸びていくか

- 発話回数:スタッフ・他利用者に話しかけた回数、固有名詞の出現

- 表情の変化:笑顔・うなずき・指差しなど共同注意のサイン

- 生活リズム:食事開始までの時間、夕方の不穏の頻度

- 自発行動:当番表のチェック、給餌の提案、来客への紹介

評価は“個人内比較”が基本。昨日の自分と比べて一つでも増えたら、立派な前進です。

誰に向く? 誰に注意?(適応と配慮)

向くケース

- 大きな音や匂いに敏感/静かな刺激なら受け入れやすい

- 空間と職員数に余裕がない(重い清掃や散歩が難しい)

- 在宅介護で家族の負担を増やしたくないが、癒やしの要素は欲しい

注意が必要なケース

- 重度の視覚障害で“見えないことがストレス”になる

- 水面の反射や気泡音が不快トリガーになる方

- 夜間無人の時間帯が長い(停電・破損リスクへの備えが前提)

リスクと対策:はじめに“安全第一”を宣言

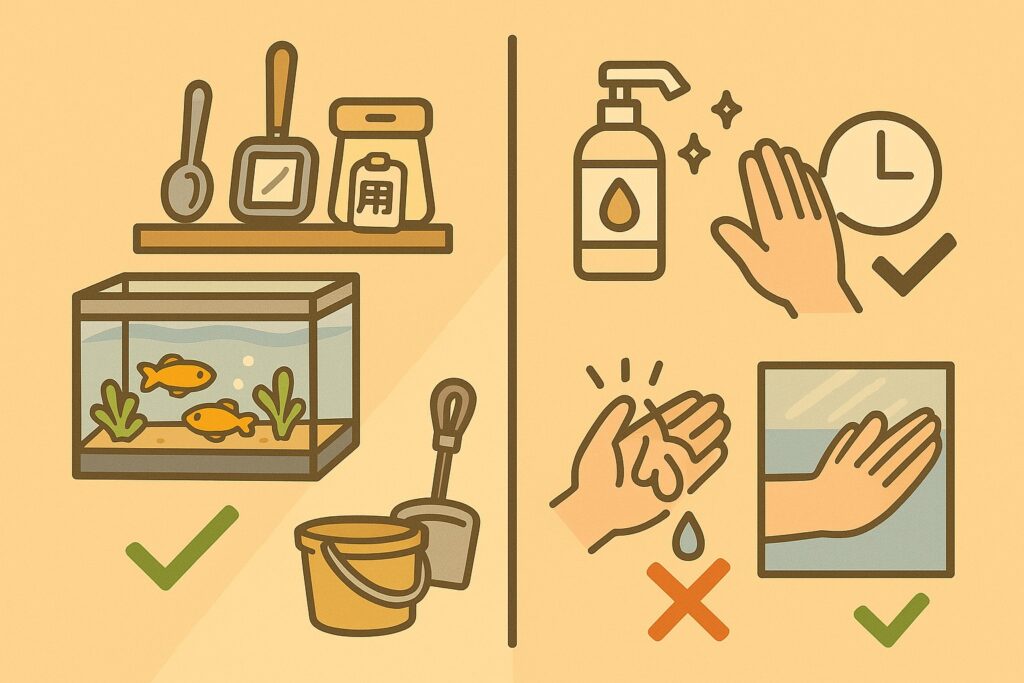

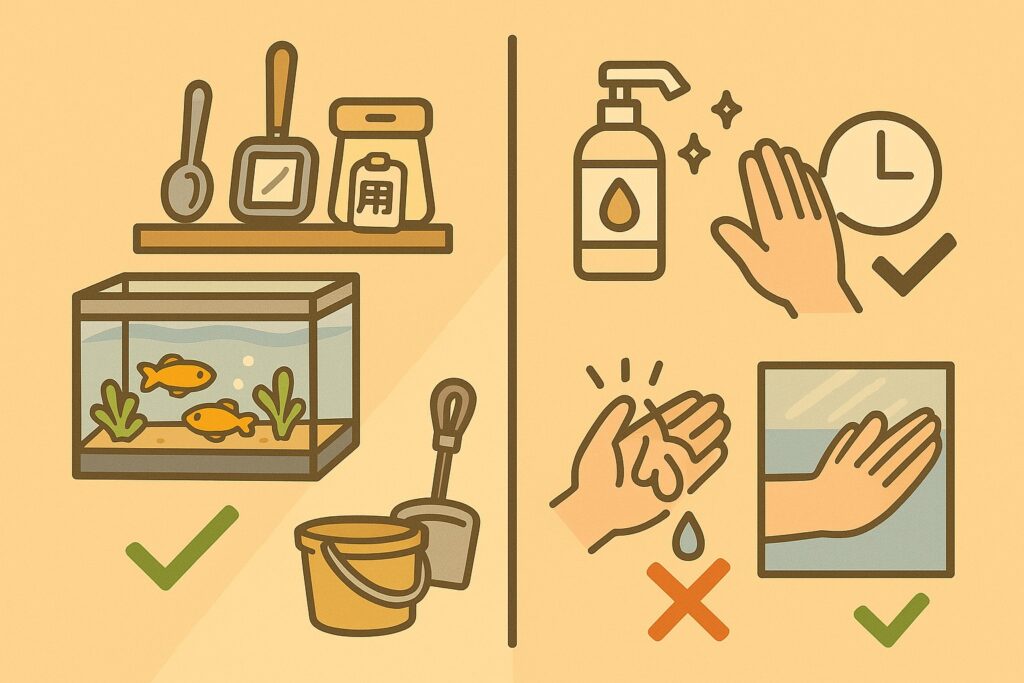

感染・衛生

- 給餌スプーン・ネット・バケツは水槽専用にし、他用途と分ける

- 手指消毒は乾いてから水槽に触れる(消毒剤の混入を避ける)

転倒・破損

- 水槽台は耐荷重と防振(満水重量は想像以上。45cmで約30kg)

- L字金具+耐震ジェルで二重固定、電源タップは滴下防止ルート

停電・断水

- 電池式エアポンプを常備、断水時の非常用汲み置きを10〜20L確保

- 長時間停電時は給餌停止が最優先(腐敗を防ぐ)

倫理・法令

- 外来種の放流厳禁、個体数の管理は計画的に

- 破損時のガラス飛散を避けるため、アクリル水槽も選択肢

導入の設計:小さく始め、無理なく“続く”形に

役割を軽く分解する

- 1日10〜20秒の給餌係

- 朝・夕の目視点検(合計20秒)

- 週1の15分メンテ(当番表で見える化)

利用者の“参加感”を演出

- 数える・名前をつける・今日の様子を記録は立派な参加

- 写真を週1で掲示し、変化を一緒に楽しむ

行動の“きっかけ”に組み込む

- 昼食前3分見る→手指消毒→いただきます

- 夕方の不穏時間に5分見る→お茶→音楽

- ルーティン化すると、切り替えが楽になります

ごはんの前の“観察タイム”、きょうは何分つづくかな〜?

ほれ、今日は七つ。明日も見にこようかね。

“魚セラピー”の具体的な効果仮説(翻訳版エビデンス)

- 視線の安定:ゆっくり動く対象に視線が止まりやすい → 落ち着きやすい

- 共同注意:同じものを一緒に見ることで、会話と合意形成がスムーズ

- 想起:過去の体験(川遊び・縁日の金魚など)から自発語が増える

- 役割感:当番表で“自分のしごと”ができる → 自己効力感の回復

施設・在宅それぞれの実践スナップ

施設(共有スペース45cm水槽)

- 置き場所:職員動線から見守れる柱際、座位の目線高さに調整

- 当番表:月曜…Aさん/火曜…Bさん(給餌の“ひと振り”)

- 変化:昼食前の導入がスムーズに。食事の声かけ回数が減少

- 運用:週1で簡易メンテ15分、月1でホース交換など

在宅(30cmキューブ)

- 置き場所:ダイニングの端。耐震ジェル+転倒防止バンド

- 家族:朝のゴミ出し→給餌→ラジオ体操の流れを作る

- 変化:本人の独り言・数える行為が増え、食事量が微増

かんたん費用感(目安)

- 初期費:30〜45cm水槽一式で 8,000〜18,000円程度(アクリル/静音フィルタ/LED/マット)

- 月次:エサ・水質調整剤・消耗品で 500〜1,200円ほど

- リース比較:月額15,000円以上が多いので、小規模施設・在宅は自前導入が現実的

まずは“1群(5〜10匹)+水草少し”で十分。小さく始めて習慣化が最速の近道よ。

よくある不安と答え(FAQ)

Q. 水替えが大変そう…

A. “足し水+部分換水”に分解すれば週1・15分で回ります。蒸発分はカルキ抜き水を足す、月2回程度全体の1/3だけ換水が基本。

Q. におい・濁りが心配

A. 原因の9割は過給餌とフィルタ清掃不足。「10秒で食べ切る量」を合言葉にし、フィルタは月1で軽くすすぐだけに。

Q. 夜間に機械音が気にならない?

A. 静音フィルタ+防振マットで十分低減。就寝前は照明OFFでOK(魚の休息にも良い)。

Q. もしもの時(停電・断水)は?

A. 電池式エアポンプ・汲み置きをセットで。長期なら給餌停止が最優先(腐敗を防ぐ)。

成功のコツは「評価」と「儀式化」

- 評価:観察分数・発話・笑顔・食事開始までの時間を週ごとに記録

- 儀式化:“見る→数える→書く”を日課にして切り替えスイッチにする

- 共有:掲示板や家族LINEで写真とひとことメモを共有

きょうの観察は5分! 先週より2分のばせました〜!

わしの仕事が増えたのう。うれしい忙しさじゃ。

次の記事(近日公開予定)

実践編|メダカで始める水槽セラピー:買い物リストと初期セットの組み方

まとめ:犬猫の代役ではなく、“目的に合う選択肢”

魚のアニマルセラピーは、安全・静音・省スペースで、行動の切り替えと会話の種を日常に増やしてくれます。大切なのは、「かわいいから置く」ではなく、何を変えたいのか(行動指標)を決め、小さく始めて儀式化すること。癒やしを仕組み化できれば、現場の負担を増やすことなく、毎日にやさしい波紋が広がります。

はじめの一歩は“見るだけ”でいいの。

つぎは“数える”、そのつぎは“書く”〜!

ほれ、メダカの絵が描けたで。