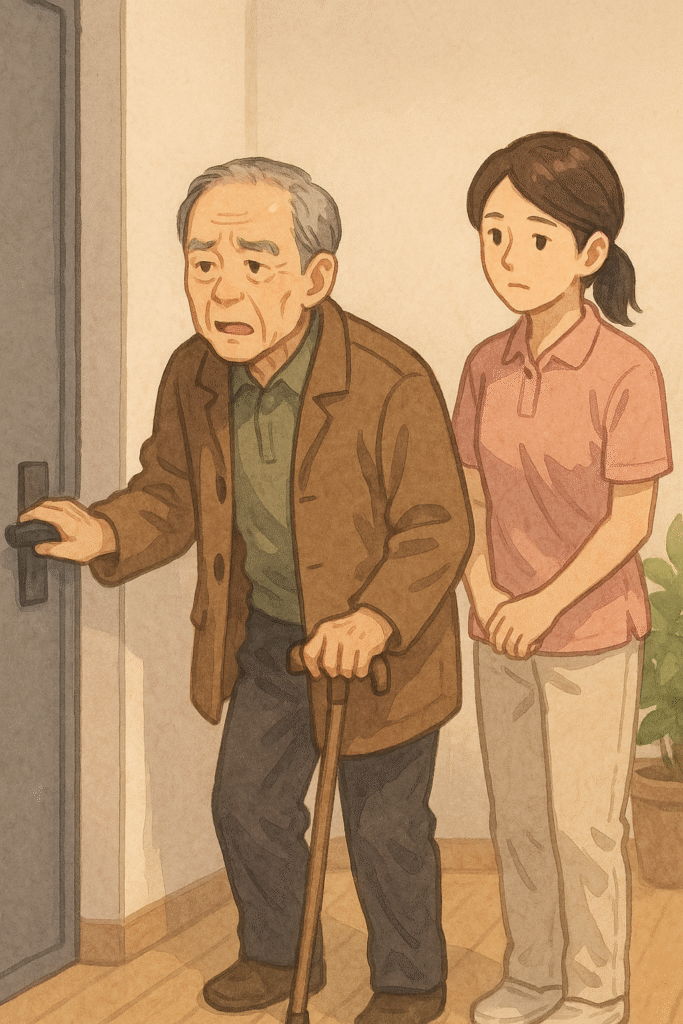

「もうそろそろ、家に帰らんと…」

「こんなとこにおったらいけん。家に帰らせて…」

介護現場で働く人なら、一度は耳にしたことがある言葉ではないでしょうか。

認知症の方がよく口にするこの「帰りたい」という訴えは、単なる場所の移動願望ではなく、もっと深い“想い”が込められていることがあります。

今回は、そんな「家に帰りたい」に込められた意味と、介護職員としてどのように向き合い、対応すればよいのかを考えてみたいと思います。

「家に帰りたい」の本当の意味とは?

まず前提として、認知症の人が言う「家」とは、必ずしも現在の自宅を指しているとは限りません。

実家、若い頃に住んでいた場所、あるいは心の拠り所となる「記憶の中の家」…。

その人にとって、安心できる場所・自分の居場所と感じる空間を「家」と呼んでいることが多いのです。

また、「帰りたい」という訴えは、

- 環境の変化による不安

- 人間関係のストレス

- 体調不良や疲労

- 日課が乱れたことによる混乱

など、さまざまな心の不安や不満の現れとしても見られます。

つまり、「家に帰りたい」は“何かが不安”のサインであり、SOSでもあるのです。

否定しない・叱らないのが鉄則

この訴えに対し、介護職員や家族がつい言ってしまいがちな言葉があります。

「ここがあなたの家よ」

「帰れるわけないでしょう!」

「もう亡くなった家なのに…」

このような“正論”は、認知症の方には通じません。むしろ混乱を深め、怒りや悲しみを呼び起こすことすらあります。

大切なのは、否定せずに気持ちに寄り添うことです。

「そうなんですね。帰りたい気持ち、分かります」

「どんなお家だったんですか?」

「お家で何をしてたんですか?」

こうした会話を通じて、本人の気持ちを受け止め、共感していく姿勢が求められます。

気持ちをそらす・環境を変える

とはいえ、四六時中「帰りたい」と言われると、職員や家族にとっても精神的な負担になります。

そんなときには、“そらす”ことも一つの方法です。

たとえば、

- 散歩やおやつの誘い

- テレビや音楽への誘導

- 折り紙や塗り絵などの作業

特に食事の時間帯や夕方は「帰宅願望」が強くなる傾向があります。

夕暮れ症候群(サンセット症候群)とも呼ばれ、この時間帯には静かで安心できる空間づくりが効果的です。

家族との連携も大切

「帰りたい」という訴えに対して、施設の職員だけで対応しきれない場面もあります。

そんなときには、ご家族の協力を得ることも大切です。

- 本人の安心できる言葉がけを聞いておく

- 本人の“家”のイメージや昔のエピソードを聞いておく

- 定期的な面会や手紙、ビデオメッセージの活用

職員と家族が連携し、本人の“安心のカギ”を共有していくことが、混乱を和らげる手助けになります。

介護者自身も心のケアを

何度も「帰りたい」と言われると、介護者自身も心がすり減ってしまいます。

「何度説明しても通じない」

「どうして分かってくれないの?」

そんなふうに感じてしまうのは、自然なことです。

大切なのは、「自分を責めないこと」。

本人の訴えは、あなたが悪いからではなく、病気の症状によるものです。

時には、他のスタッフに相談する。

外の空気を吸ってリフレッシュする。

小さな喜びを日々の中で見つける。

介護者自身が疲れすぎないことも、良い対応を続けるためには欠かせません。

まとめ:「帰りたい」は“心の叫び”

認知症の人が「家に帰りたい」と言うとき、そこには“安心したい”“元の自分に戻りたい”という強い思いが込められています。

その言葉を頭ごなしに否定せず、心の奥にある気持ちを理解しようとすることが、真の寄り添いに繋がります。

介護はときに難しく、ときにやさしい。

「帰りたい」にも、そっと寄り添うやさしさを。

私たちにできることを、少しずつ、日々の中で探していきましょう。