爆発的繁殖力「ナガエツルノゲイトウ」―米農家も悲鳴を上げる“地球上最悪”の外来植物

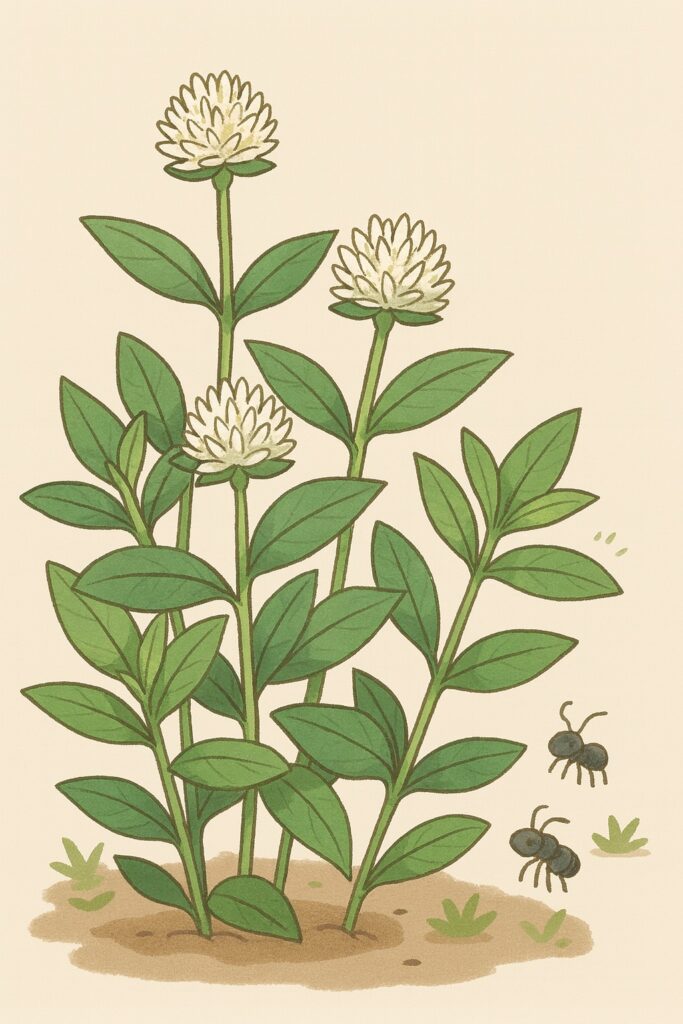

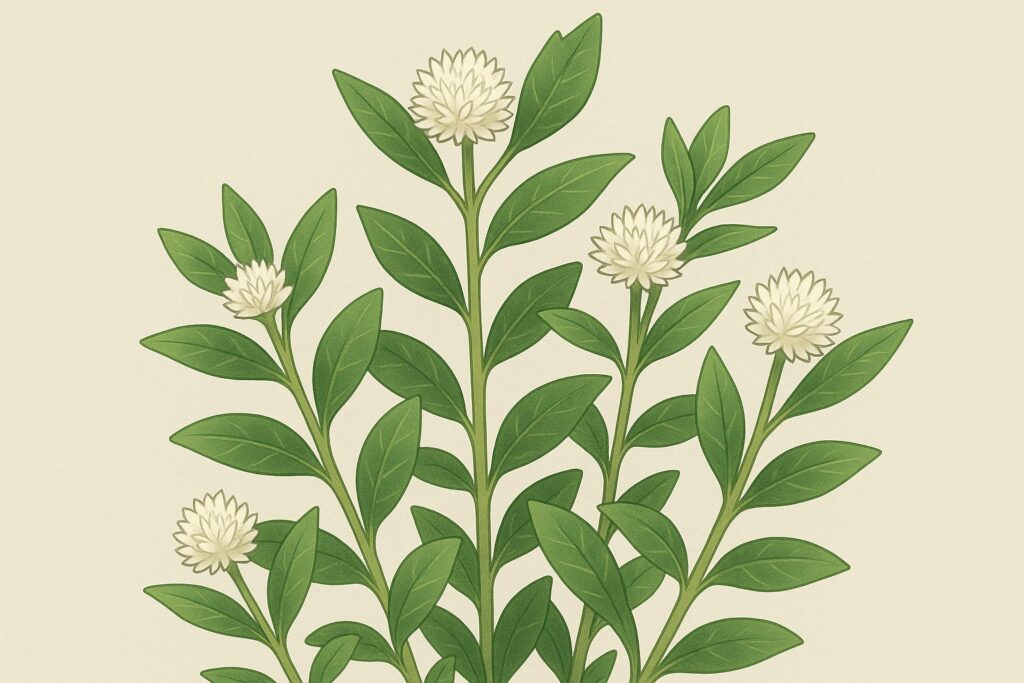

最近のニュースで、兵庫県や関西圏を中心に被害が広がっている「ナガエツルノゲイトウ」という外来植物が取り上げられました。白く可愛らしい花を咲かせますが、その繁殖力は“地球上最悪”とも言われています。放置すれば、田んぼの稲を枯らしたり、収穫量を減らしたりする恐れがあるのです。

田んぼの外周を覆うようにびっしり生え、稲の生育を妨げ、土の養分を奪ってしまう…。さらに厄介なのは「節の一つひとつから根を張る」という性質。ちぎれてもそこから再び根を下ろすため、機械で刈ると逆に飛び散って拡大する危険があります。

米農家への深刻な影響

農家の方々は、この植物を避けるために田植えの位置を内側にずらし、その分収穫量が減少。田んぼに水を送るパイプまで塞がれてしまうケースもあり、農作業の効率を著しく下げています。防除の基本は「手作業で抜き取り、乾燥させて燃やす」しかありません。時間も体力も奪われる大変な作業です。

兵庫県での対策会議と報奨制度

2025年8月、兵庫県では初めて「特定外来生物対策会議」が開かれ、通報体制の強化や防除活動の共有が議題になりました。さらに、ナガエツルノゲイトウの発見をフォームから報告すると、デジタル商品券をプレゼントする施策も検討されています。

日常生活にも通じる「雑草との戦い」

正直なところ、私はニュースを見ながら「うちの庭の雑草取りと似ているなぁ」と思いました。雑草って、気付くとあっという間に生い茂りますよね。抜いても抜いてもまた生えてきて、特に夏は勢いがすごい。私の庭も、油断するとアリやコバエが群れ、カメムシやアブラムシまで住み着く始末です。

雑草の根元を揺らすと、黒い小さなアリが慌ただしく走り回り、コバエがふわっと飛び立つ…。花の葉裏にはカメムシがじっと潜んでいて、触れた瞬間、あの独特な匂いが漂います。さらに、育てているハーブや野菜の新芽にはアブラムシがびっしり。そんな光景を目にするたび、「自然との距離感」を思い知らされます。

小まめな対策がカギ

農家さんがナガエツルノゲイトウを「こまめに手で抜くしかない」と話していたように、家庭の庭の雑草や害虫対策も同じで、こまめな手入れが何より大切です。一気にやろうとすると体力的にも精神的にも辛いので、「今日はこの一角だけ」と範囲を決めて作業すると、少しずつきれいにできます。

身近な自然との付き合い方

ナガエツルノゲイトウのような外来植物は特別な例ですが、身近な雑草や虫も放置すれば生活や農作物に影響します。日々の中で自然と向き合い、早めの対応を心がけることが、被害を最小限にするポイントです。

農家の田んぼも、私たちの庭も、「環境を整える努力」が必要なのは同じ。少しの気づきと行動が、景色や収穫を大きく変えてくれるのだと思います。

このニュースをきっかけに、私も庭の雑草チェックと虫対策を怠らないようにしようと改めて思いました。アリやコバエ、カメムシやアブラムシが喜ぶ庭ではなく、季節の花や野菜が元気に育つ環境を守りたいですね。