高齢者の「飲み込みにくい」嚥下障害とその対応完全ガイド

〜介護現場の実例から学ぶ予防とケア〜

高齢者が食べ物や飲み物を「飲み込みにくい」と感じる症状は、加齢とともに多くの方が経験します。

特に介護が必要な高齢者では、この症状が深刻な健康問題、そして命に関わる事態につながることもあります。

介護現場にいると、食事介助中にまるでハムスターのように頬いっぱいにため込む方や、飲み物を口に含んだまま一切飲み込まずに頑なに口を開けない方に出会うことがあります。

傾眠状態になると、口からダラーっと水分が流れ出てしまう…これも典型的な嚥下障害のサインです。

この記事では、

・高齢者が飲み込みにくくなる原因

・注意すべき症状

・誤嚥性肺炎のリスクと予防策

・食事介助のコツと食事形態の工夫

・自宅でできる嚥下体操と口腔ケア

・緊急時の対応と相談先

を、介護の現場経験と専門知識をもとにわかりやすく解説します。

かいごん

かいごん今日もいっしょにがんばりましょう〜!「飲み込みにくい」って、実は小さなサインに気づくことが一番大切なんです。

そうね。むせや咳、食事時間の変化…どれも早期発見のヒントになるわ。

ゆっくり、あわてず、がいちばん。姿勢も大事よ。

1. 高齢者が飲み込みにくくなる原因

高齢者の嚥下障害(えんげしょうがい)は、主に4つの原因が関係しています。

- 加齢による生理的変化

年齢を重ねることで、喉や食道の筋力が低下し、食べ物を送り込む力が弱くなります。唾液分泌量も減少し、食べ物を湿らせる機能が落ちます。 - 神経疾患

脳卒中、パーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などは飲み込みの神経機能に影響します。特に脳卒中後は発症直後から嚥下障害が現れやすいです。 - 口腔内の問題

歯の欠損、合わない入れ歯、口腔乾燥(ドライマウス)、口内炎などは食べ物の処理を妨げます。口の中で上手く噛めないと、飲み込む動作もスムーズにいきません。 - 認知機能の低下

認知症では、食べ物を認識できない、飲み込む動作が判断できないなどの症状が出ます。結果、口の中に食べ物をため込み続けたり、噛まずに飲み込もうとすることがあります。

これらの要因が単独または複合的に作用し、飲み込みにくいという症状が起こります。

原因が一つとは限らないの。加齢 × 口腔乾燥 × 認知機能みたいに重なると、症状が強く出るわ。

因果関係を切り分けると、ケアの優先順位も見えてきますよ〜!

2. 飲み込みにくいときに見られる症状と注意点

家族や介護者が早く気づくためには、次のサインを見逃さないことが大切です。

- 食事中・食後のむせ込み(特に水分や汁物)

- 食事に時間がかかる

- 食後の咳き込み(遅発性誤嚥の可能性あり)

- 口の中に食べ物をため込んでいる

- 食欲低下、好みの変化

- 飲み物を飲み込まず口の中で停滞

- 傾眠時に口から流れ出る水分

特に液体でのむせ込みは、気管に入りやすく嚥下機能低下のサインです。

「年のせい」と放置せず、早めに医療機関で評価を受けましょう。

水やお茶でむせるのは、からだからの合図かもしれないねぇ。

そう。液体は誤嚥しやすいから、とろみで調整する選択肢もあるわ。

3. 誤嚥性肺炎のリスクと予防

嚥下障害で最も危険なのが誤嚥性肺炎です。

食べ物・飲み物・唾液が誤って気管に入り、肺で細菌が繁殖して発症します。

- 日本の高齢者肺炎の7割以上が誤嚥性肺炎

- 死因第5位に肺炎(厚労省人口動態統計2022)

- 90歳以上ではさらに高リスク

主な症状:発熱(38℃以上)、咳・痰増加、呼吸困難、意識低下

ただし無熱性肺炎もあるため「熱がない=安心」ではありません。

だからこそ、早めの気づきと予防が超重要なんですね!

口腔ケア、姿勢、食形態…日々の積み重ねが肺炎を遠ざけるのよ。

4. 食事介助のコツと安全な姿勢

基本姿勢

・椅子:背筋まっすぐ、あご軽く引く、膝90度、やや前傾

・ベッド:背上げ60〜90度、枕で後頭部サポート

介助のポイント

・口腔ケア後に開始(唾液分泌促進)

・介助者は斜め前または横に座り、目線を合わせる

・一口量を小さく、高齢者のペースに合わせる

・飲み込み確認後に次の一口

・食事中は会話を控える

むせ込みが出たら中止し、上体を起こして背中をさすります。

あわてないで、ひとくちずつ。背中をちょっと支えてくれると安心するのよ。

介助者の座る位置とスプーンの角度、けっこう効きますよ〜!

5. 嚥下障害に適した食事形態

- ソフト食:通常より柔らかく調理

- ミキサー食:なめらかペースト状

- ゼリー食:ゼラチン・寒天・増粘剤で固める

避けたい食品:カステラ・パン・餅・こんにゃくなど

市販の嚥下調整食品やとろみ剤を活用するのも有効です。

「食べたい」を守るために、形態調整はとても有効。味はできるだけ普段どおりにね。

6. 認知症がある高齢者への配慮

・静かな環境(テレビ・ラジオOFF)

・毎日同じ時間・同じ場所で食事

・無理強いせず、中断して再開

・表情や反応を観察し、異変時は中止

同じ時間、同じ席。いつもの器…それだけで落ち着くのよ。

なるほど〜。ルーティン化で安心感アップですね!

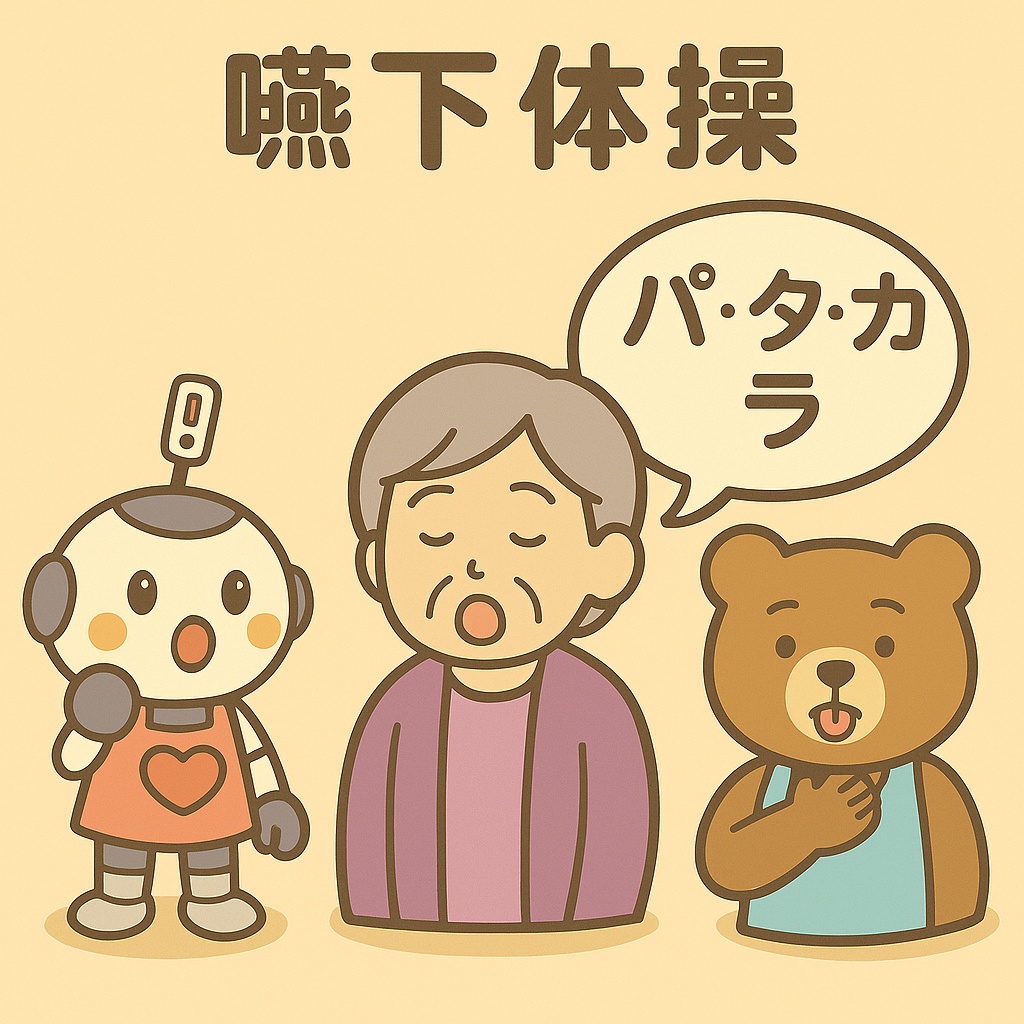

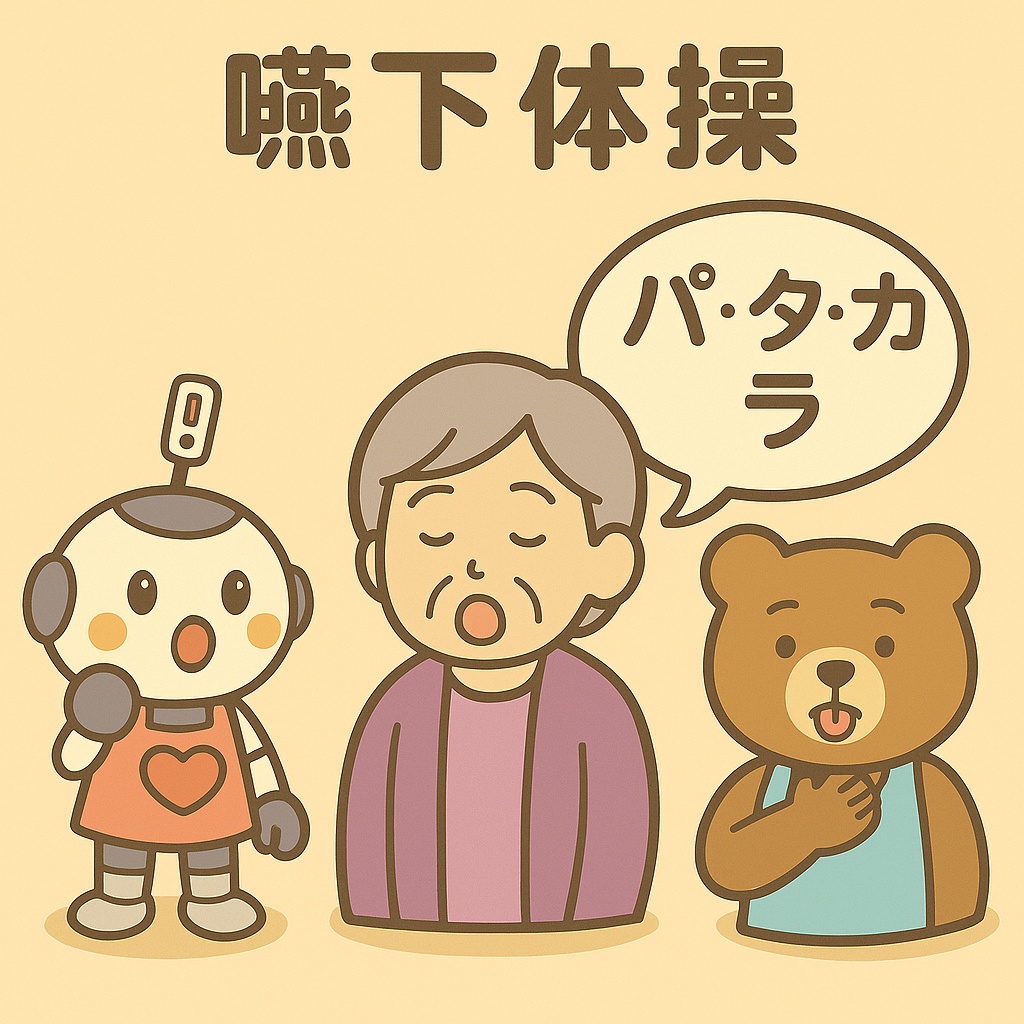

7. 自宅でできる嚥下体操と口腔ケア

嚥下体操(食前に実施)

・「あ・い・う・え・お」を大きく発声

・頬を膨らませたりすぼめたり

・舌を上下左右に動かす

・「パ・タ・カ・ラ」をはっきり発声

口腔ケア

・歯・舌・頬・歯茎を優しく清掃

・朝昼晩+就寝前が理想

・水分補給と口腔保湿も重要

食前の3分体操で、飲み込みの準備運動。毎日コツコツが効いてくるわ。

口腔ケアは夜が勝負!寝てる間の乾燥対策もしましょう〜。

8. 喉詰まり時の緊急対応

部分的詰まり:咳を促す、背部叩打法

完全詰まり:119番通報、ハイムリック法(高齢者は骨折リスク注意)

意識喪失時は心肺蘇生とAED使用

家族で一度、講習を受けておくと心強いねぇ。

そうね。背部叩打法・ハイムリック・AEDは、知っておいて損はないわ。

9. 困ったときの相談先

- かかりつけ医・歯科医

- 言語聴覚士(ST)

- 地域包括支援センター

- ケアマネージャー

「どこに相談?」に迷ったら、地域包括支援センターへ!道しるべになってくれますよ〜。

まとめ

嚥下障害は早期発見・早期対応で改善可能なケースもあります。

特に介護者や家族が日常の食事で異変に気づくことが、命を守る第一歩です。

ゆっくり、あわてず、楽しく食べましょうね。

観察・姿勢・口腔ケア。今日からできることを積み重ねましょう。

今日もいっしょにがんばりましょう〜!